|

圖1.第谷畫像 |

||||

|

文.圖/蘇明俊、陳輝樺.繪圖/楊淑惠

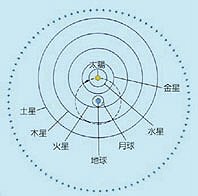

第谷出生於貴族家庭,且擁有一個愛冒險的教育環境。他被送去學習律法,但因深受1560年日食的感動,轉而研究天空的奧秘,他把所有的時間都花在研讀星空的觀測資料上,當他發現依據托勒密(Claudius Ptolemy)以「地球為宇宙中心」論所描述行星運動的觀測數據有嚴重誤差時,感到十分沮喪,便斷然決定要建立比以前更大、更精確的儀器,儘可能做到更精準的測量。他將畢生苦心觀測所獲得的行星觀測紀錄在死前提供給他的助理——德國的數學家刻卜勒(Johannes Kepler, 1571-1630),讓他發明行星運動定律,該定律首次精確地描述行星軌道,並且建立了近代的太陽系模型。 第谷的太陽系理論從觀測超新星開始 1572年,第谷觀測到仙后座的超新星爆炸,使他的研究工作突破了瓶頸,他記下來:「超新星比金星還亮,並且整整兩年都保持肉眼可見。」他也相信親眼目睹的爆炸事件是星球的誕生,而不是死亡。40年後(1612年),西蒙馬留 (Simon Marius)又觀測到此星(被稱為「第谷超新星」)明顯增亮。第谷的觀測證明超新星應該在大氣層外,並且位於恆星的領域中。這個結果發表在他的新書「新星」(De nova stella)中,並為傳統的天文學帶來重大的打擊。根據對1577年出現的大彗星之觀測,他證實了彗星比月亮還遠,並且證明它的軌道就在行星之間。這個彗星的出現粉碎了「所有行星都在一個固態的水晶球上繞著地球運轉」的傳統觀念,而哥白尼「所有行星都繞著太陽運轉」的觀點也不能為第谷所接受。他說:「行星和彗星繞著太陽運轉,太陽、月亮和星星再繞著不動的地球運轉。」(被稱之為「第谷行星體系」 ,圖2)。40年後 (1612年),西蒙馬留在他的書——天象預測(Prognos-ticon)上記載著有關該超新星明顯增亮的現象。到了今天,天文學家仍能使用X光和無線電望遠鏡偵測到當年第谷所發現超新星的殘骸,那是散布在爆炸地點的氣體環,可惜沒有發現位於中心的恆星(請參閱本刊第151期第6版的介紹)。 |

|||||

|

|

至下頁 |