|

|

|

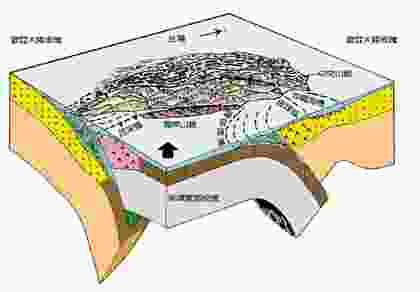

| 圖1.台灣板塊構造及弧-陸碰撞的立體示意圖(根據Angilier,

1990) |

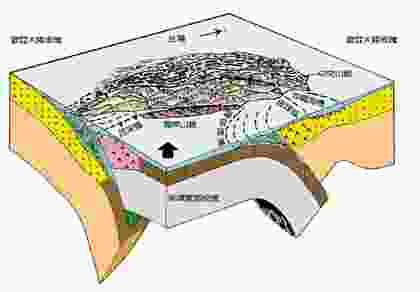

圖2.台灣北部火山區火山岩分布圖。

西列:1.大屯火山群,2.觀音山,3.草嶺山;

東列:A.彭佳嶼,B.棉花嶼,C.花瓶嶼,D.基隆嶼,E.基隆火山群和F.龜山島。 |

圖3.龜頭部硫氣孔附近數處湧出溫泉,附近海域海水變色。 |

龜山島之周圍,斷崖臨海,登岸不易。龜甲部北側之斷崖高40~80公尺,下部之兩輝安山岩厚約30公尺,緻密質或多孔質,流狀組織顯著;其上蓋之集塊岩厚10公尺以上,層理甚發達,多含有浮石。其北部者為安山岩流與集塊岩之互層,各層約20~30公尺(圖5與6)。龜頭部幾以集塊岩而成,層理發達(圖7),向北傾斜約25度,其中之安山岩亦為兩輝安山岩。龜甲部南緣,島之最高處亦以集塊岩為主,安山岩為輔;性質與他處者相同。龜尾部之砂嘴(圖4),長約 1公里,尖端部分寬約50公尺,凸出水面3、4公尺;構成砂嘴者並非砂而為安山岩礫,其大塊者直徑1公尺以上,而多分布於龜尾部之最前端。砂嘴向西北伸出,其延長方向與當地冬季吹東北風,夏季盛行東南風之季風有關,係受季風之沿岸流所影響。

|

|

|

|

| 圖4.龜尾為安山岩礫石所構成之砂嘴。砂嘴約略向西北延伸。主要受季風所控制的沿岸流的影響而有所改變。由龜頭硫氣孔的吞雲吐霧與龜尾的擺動而有活靈龜之稱。 |

圖5.龜尾舊港口附近之龜甲部主要由安山岩熔岩與集塊岩組成 |

圖6.近龜尾之龜甲部安山岩熔岩微具柱狀節理 |

圖7.龜山島龜頭由層狀集塊岩構成 |

|