|

文.圖/張鈞翔

我們常用「又要馬兒好,又要馬兒不吃草」,來反諷某些人抱著既要求事情能夠完滿,又要求不要付出太多代價的心態。雖然這句話的出處與年代難以考究,但是似乎透露了幾點訊息:馬是吃草的,要讓馬兒替人類多做一點兒事情,就要給牠多吃草。的確,馬是很能吃草,並且必須吃大量的草,才能獲得足夠的能量來維持其生理機能。

在大自然界中,各類生物各司其職:有的吃草,有的吃肉,有些甚至撿食腐屍爛肉,扮演著類似清道夫的角色。在哺乳動物的世界裡,幾乎所有的有蹄類動物(包括奇蹄目與偶蹄目)都是以植物為主要的食物來源,例如奇蹄目的馬以及偶蹄目的牛、羊和鹿,皆是以大地中的野草為主要的食物來源。當我們分析這些草食動物的頭骨構造,可以看到這些草食動物牙齒的共同特徵:犬齒退化,臼齒扁以便研磨植物(圖1)。然而,同樣是吃草的哺乳動物,卻在消化道的結構與消化吸收的效率上,呈現了不同的機制。

牛、羊和鹿屬於偶蹄目,生物學家也常用「反芻動物」來稱之。所謂「反芻」,就是指這些動物在食物進入牠們的消化道之後,會將食物糜團送回口腔再行咀嚼,反芻動物的消化器官非常特殊,在其胃部裡有4個腔室,當食物經由口腔咀嚼進入胃部之後,就開始進行存放、初步消化與吸收、回送至口腔再咀嚼、再進入胃消化與吸收等循環作用,使食物能夠充分被消化與吸收。至於詳細的胃部結構與食物傳送路徑,羊年將至,「羊年話題」中我們再加以詳述。

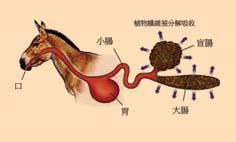

馬不會將食物反芻,食物進入口腔後會在胃裡暫時存放,然後就送入盲腸與大腸。盲腸與大腸內含有大量的微生物與消化酵素,能夠將粗糙的植物纖維發酵分解成簡單的化學分子,例如葡萄糖類,這些簡單的化學分子能夠被腸壁所吸收,轉換成動物生理上的主要能量來源(圖2)。所以馬的食物消化與吸收的主要場所是在胃部後方的盲腸與大腸;而「反芻動物」大部分的消化與吸收工作則是在胃部完成。

食物進入了馬的口中,經消化道進入盲腸與大腸完成消化吸收,不能被消化的部分則成了糞便排出體外,食物從進入馬的口中到排出體外大約歷時48小時,而「反芻動物」則需歷時80小時。這其中的主要差別就是反芻的進行,也因此「反芻動物」有較高的消化與吸收的效率,亦即大多數吃進去的食物能夠充分地被消化分解與吸收。根據估計,一頭成年健康的牛,能夠將所攝入食物的60%

~70% 消化與吸收,轉換成有用的能量;而一匹成年健康的馬卻只有40% 的消化與吸收效率。也就是說如果馬吃進10公斤的草,約有6公斤的食物是沒有辦法被消化吸收而必須排出體外。所以如果你有機會觀察到馬的糞便,會發現大部分是未經消化或消化不完全的草。馬的消化特點是吃得快,排得也快;吃得多,排得也多,雖然消化與吸收的效能不如「反芻動物」,但卻是靠吃得多來彌補吸收的不足。

若要馬兒好,還真的是要讓馬兒多吃草。馬兒並不是貪吃,只是牠的基本生存策略就是多吃草。

|