|

||||||

|

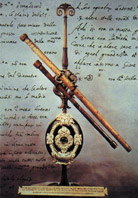

文.圖/蘇明俊、繪圖/楊淑惠 1609 年,義大利人伽利略(Galileo Galilei, 1564 ~1642,有現代天文學之父的尊稱)利用「光線穿過玻璃時會折射彎曲」的透鏡聚光原理,設計在狹長的管內使用兩片透鏡所製造的望遠鏡(圖1),首先將其應用於天空而帶來令人振奮的 |

||||||

|

||||||

| 早期的伽利略 天文學家伽利略於1564年2月15日在義大利的港都比薩(Pisa)出生,那兒有一座舉世聞名的比薩斜塔,據說伽利略曾經在斜塔上做自由落體的實驗。伽利略出生時,首倡「日心體系」的哥白尼(Nicolaus Copernicus, 1473~1543)已死去 21年。 伽利略11歲就被送去耶穌修道院,四年後,伽利略告訴父親決定終生作為一名修道者,但這並不符合父親對他的期望,所以急忙地辦理退學。後來一家人移居佛羅倫斯,伽利略在17歲那年到比薩大學學醫,完成父親的心願。但他只對數學有興趣,又受到哥白尼的影響,深受「地動說」的感動,其他課程經常蹺課,學校把不及格的成績通知父親,雖然數學家的收入只和音樂家差不多,但父親仍同意專修數學,以完成大學的學業,但一直沒有拿到比薩大學的文憑。1589年獲得比薩大學數學講師3年的聘約;1592年轉任帕度亞教書,並且開始研究自由落體和斜面運動;1596年發現軍用羅盤可以準確地用於砲彈的瞄準;1597年出版土地測量學,賺了很多錢;1602年,忙著做磁鐵的實驗。這種踏實地「實驗」態度,深深地影響著後來的科學發展。 |

||||||

| 亞里斯多德錯了! 古希臘哲學家亞里斯多德(Aristotle, 384~322 B.C.)認為地球是宇宙的中心,包括月球、太陽、行星、恆星在內所有的星體都繞著地球運轉,幾百年以來,沒有人質疑這個說法,尤其得到羅馬天主教會的支持。後來,在1543年時,開始有人質疑教會的教導,波蘭天文學家哥白尼認為太陽才是宇宙的中心,所有的天體(包括地球),都繞著太陽運轉。哥白尼的「日心體系」說法顯然與教會的說法衝突,教會乃駁斥哥白尼理論。 關於自由落體的探討,亞里斯多德認為「重物落得快、輕物落得慢」。伽利略首先認清這是錯誤的觀點,至少在邏輯上就犯了錯誤;因為重物和輕物的連結物,掉下的快慢應介於二者之間,然而又因更重,必然更快落下,兩個結果互相矛盾。伽利略認為在真空中,重物與輕物應同時落下,因為在空氣中落下的物體受到重力與浮力的兩力作用。伽利略攜帶不同大小、不同重量的球,爬上54公尺高的比薩斜塔頂端,讓球落下來,同時著地;當時擠滿了教授和學生見證「亞里斯多德錯了!」亞里斯多德又說:「如果地球繞著太陽在軌道上運行,星星的位置會有向前或向後的相對運動」 。哥白尼利用幾何原理認為:「在地球兩側夾180°的兩顆恆星,半年後因為地球的運動,應該可以看見『視差現象』,夾角小於180°」。但是,哥白尼和第谷都沒有量出來。伽利略建議另外一個方法:觀察兩顆恆星,在半年後,它們的位置都應該因為地球的運動而有視差現象,也就是在天上畫一個小圈,並且近一點的恆星圈圈會比較大。最先量出這 個視差圈圈的是德國天文學家白塞耳(Friedrich Wilhelm Bessel, 1784~1846),他在1838年使用太陽儀 (heliometer)測量天鵝座61號恆星的視差,約有一分的改變,相當於好幾公里外一枚銅幣的直徑,並推演出距離地球11光年。 |

||||||

| 伽利略的單擺實驗 18歲那年的某一天,伽利略觀察教堂內搖晃的吊燈,使用脈搏測量吊燈擺動的週期:幅度雖然變小,但週期仍然不變,這是他的第一次大發現—單擺的等時性。可惜的是,10年後,當他在研究自由落體與斜面運動時,需要用到較短的時距,卻未能運用單擺的等時性,而仍採用脈搏和水鐘車做實驗。最初使用單擺的等時性來製作「鐘擺」的人是荷蘭的物理學家惠更斯(Christian Huygens, 1629 ~1695),那已是伽利略死後14年的事了。 |

||||||

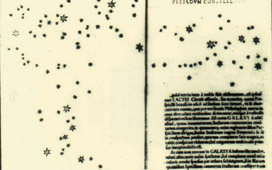

| 伽利略的望遠鏡與天文發現 1608年荷蘭的眼鏡商漢士(Hans Lipperscheij)製造出第一架望遠鏡。1609年,當哈里耳特(Thomas --- Harriot)在指導雷利爵士(Sir Walter Raleigh)時,曾經畫下在望遠鏡中的月面圖,月面特徵清晰可見。1609年4月威尼斯的假日,伽利略獲知漢士已經發明望遠鏡,可以使很遠的景物看起來很近,但荷蘭政府認為它在軍事上的價值無限,應該保密,而未授與專利權,伽利略立刻(據說只花了24小時)製造了一個3倍的望遠鏡,改良之後,製造10倍的望遠鏡,令威尼斯的元老院留下深刻的印象,從此名利雙收。伽利略首先用望遠鏡觀測月亮,發現月面粗糙不平,既有伽利略稱其為「海」的大片平坦地區,也有山脈和無數像地球表面火山口那樣的環狀山丘(圖2)。伽利略還發現太陽黑子在太陽面上逐漸自東向西移動現象,由此測定了太陽的自轉週期。他還發現了金星的位相變化、土星的環。伽利略(這表示它們確實很遠),但比直接用肉眼看 去亮了些,而且增加了許多原來用肉眼直接觀測時無法看見的恆星(圖3)。1610年1月7~13日,伽利略把30倍的天文望遠鏡指向木星時,發現木星有4顆衛星在繞它轉動(圖4)。這四顆衛星現稱之為「伽利略衛星」—伊奧、歐羅巴、甘尼米德、卡利斯多。伽利略聲稱他的觀測結果是所有的行星繞著太陽運轉,而不是地球,支持了阿里斯塔克斯和哥白尼的看法;但因教會的強力干預,強迫他棄絕這個結論。但今天,我們知道他的結論是正確的。以下略述他透過望遠鏡的發現: 1.月球表面像地球一樣有山有谷(圖2)。 2.金星像月亮一般,有盈虧的現象。 3.太陽有黑子在其表面移動。 4.銀河其實是由許多分開的星星所組成的。 5.土星長了兩個耳朵,幾年後卻消失了(每14.5年會消失一次)。 6.木星有4顆衛星,就像一個小型的太陽系。(後來,1693年,卡西尼分別測得4大衛星與木星的距離。) 尤其是最後一項發現,可以間接證明哥白尼主張的地動說;因為這些小衛星不繞著地球轉,地球也就不是宇宙的中心了。隨著伽利略望遠鏡的發明,天文知識有了爆炸性的增長,使得觀測星空成為風尚,而且是歐洲各地的天文學家解決爭 議的一種客觀且科學的方式(圖5)。 |

||||||

|

||||||

|

||||||

| 關於托勒密和哥白尼兩大世界體系的對話 伽利略寫信把這些發現告訴刻卜勒 (JohannesKepler, 1571~1630),但因為前車之鑑—支持地動說的義大利哲學家布魯諾遭到宗教的審判,在1600年2月17日被處以烤刑,因此伽利略的態度非常謹慎。伽利略使用望遠鏡觀天,有了許許多多的新發現;他把這些發現彙總成《星空使者》一書,造成了當時很大的震撼。接著在1632年,他出版了劃世紀的巨擘《關於托勒密和哥白尼兩大世界體系的對話》,書中以人物的對話方式,系統地討論托勒密體系和哥白尼體系的差異,並以伽利略自己的天文觀測新發現和力學研究的新發展成果,來論證哥白尼體系的正確和托勒密體系的錯誤,確立了哥白尼體系的學說。伽利略在天文對話中藉著3個人物的對話方式,希望暗中給予哥白尼學說肯定,3個人物是:他自己的代言人沙比亞其、腦筋靈活的沙勒得,以及亞理斯多德的崇拜者。1633年,伽利略被傳喚去羅馬出庭審判,被迫取消自己支持地動說的主張,並且被判終身監禁,這時他已將近70歲,他仍輕聲地說:「它還在動。」1822年教會取消了對伽利略對話的禁令,但那時,「地球不是宇宙的中心」已是普通常識了。1960年代初期和1979年,梵諦岡公教議會低調地赦免了伽利略。今日,以伽利略命名的「伽利略號」太空船已路經土星附近,到達木星附近進行探測。 |

||||||

| 牛頓心目中的巨人──伽利略 伽利略死於1642年,那一年,他的最佳繼承人─英國的科學家牛頓(Isaac Newton, 1642~1727) 誕生了,真是不可思議的巧合。牛頓可以明確地描述運動定律,在古典物理學上有卓越的貢獻,當英國的天文學家哈雷 (Edmund --- Halley, 1656~1742) 稱讚牛頓在天體力學上的成就時,牛頓的回答是:「我只是幸運地站在兩個巨人的肩膀上罷了。」兩個巨人就是刻卜勒和伽利略。 |

||||||