|

|||||

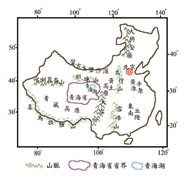

| 文.圖/董國安 青藏高原平均高度4800公尺,空氣非常稀薄,加之氣候寒冷、氣壓低,所以素有「世界屋脊」之稱,和地球南、北極形成對比的「世界第三極」。青海湖即位於青藏高原東北隅,素有「高原明珠」之雅號,為一大型的內陸湖泊,自1997年起,筆者有幸參與國科會大型整合計畫「祁連縫合帶火成岩和變質岩的礦物學、岩石學和地球化學之研究」。在國科會與科博館資助下,自1998至2001年間,每年8月份前往青藏高原的北緣,行野外標本採集及地質考察工作,有幸接觸這景觀奇特的青色內海,故針對青海湖之特殊 地質景觀及相關人文背景作一簡單的介紹,好讓讀者對青海湖的形成及演化過程有更進一步的了解。 |

|||||

| 一、歷史人文 青海湖於漢朝(距今約2000年)時名為西海,取其位於西方內海之意。但蒙古語稱其為「庫庫諾爾」,藏語稱之為「湊紋波」,兩者都是「青色大海」的意思,所以漢名就叫「青海」。直至1929年青海省成立,才加了一個「湖」字,以別於省名。中國大陸青海省即由此得名。在當地藏民傳說中,古時這裡並無湖,只有一道用刻有咒語的石板封著口的清泉,當地牧人在用過泉水後,需將石板重新蓋好。一日,吐番王松贊干布的兒子用完泉水後,不慎忘了封口,讓泉水噴湧不止,隨即淹沒廣大的草原和無數的牛羊,為救渡眾生逃此劫難,天神蓮花生大師使出法力,搬來位於印度大山的山頭,壓住噴湧不止的泉水,噴出的泉水形成了青海湖,而壓住泉眼的山頭即為今日青海湖中央的海心山。 又說這是一千三百多年前(唐朝)文成公主與 吐番王松贊干布和親,在離開繁華的都城長安 (今陜西省西安市),進入吐番國(今西藏) 途中,行至日月山口,回首長安城,禁不住潸然淚下,淚水匯成這青藍色的海。 現今青海湖旁設有青海湖博物館(圖1),主要展示藏族信仰及歷史文物。當地居民以藏族居多,在藏民的原始信仰中,宇宙被分 為3部分,上面是白色的天空,那是天神的世界;中間紅色的大地,是世界萬象;下面藍色水域,住著龍和龍的家族,在銀波閃爍的青海湖底下則有富麗堂皇的宮殿。因此一片湛藍的青海湖在藏民的信仰中,有著非常崇高的地位,生息在青海湖旁的居民,每年8月皆會盛裝參加祭海的傳統習俗(圖2)。 |

|||||

| 二、地理環境 青海湖位在青海省東北隅,即北緯36度32分~37度15分、東經99度36分~100度47分之間,東西長106公里,南北寬63公里,面積4635 平方公里(約40個台灣日月潭面積大小),海拔3200公尺,平均水深20公尺,是中國最大的內陸鹹水湖。湖區年平均氣溫為攝氏-0.7℃,夏季最熱月(7月)平均氣溫亦只有10~15℃,冬季最冷月(1月)平均氣溫則為-10~-15℃,自11月至翌年3月湖面結冰,冰層厚度可達60~80公分。北方緊臨戈壁沙漠,因此氣候較為乾燥,夏季平均降雨250毫米,為全年主要的降雨期,其他季節雨量稀少。由於週遭環境較為乾燥,雨量不多,湖水蒸發量大,約為降水量的3.8倍,故目前湖面每年平均下降7公分,再加上自四週岩層溶出的礦物鹽類持續累積於湖中,除了湖面下降之外,鹽分升高也是未來必須面臨的問題。 湖中生物以魚類居多,主要物種為鯉科的青海湖裸鯉(俗稱湟魚),是青海、甘肅兩省的魚類重要產地,不過由於氣候寒冷,水溫偏低,湟魚成長非常緩慢,近幾年在人類的大量撈捕下,族群數量有明顯下降的趨勢。湖中有一著名鳥島,是中國內陸候鳥遷徙的重要棲息地,也是大陸鳥類自然保護區之一,每年春夏時節約有數萬多隻斑頭雁、天鵝、棕頭鷗等來此繁殖生息,每年4~7月間,是觀鳥的最佳季節,可見到成千上萬、遮天蔽日的壯觀景象。 青海湖為青藏高原的重要組成部分,是中國大陸西部乾旱區(蒙古戈壁沙漠、黃土高原)、東部季風區(黃淮平原、東南丘陵)及青藏高原區三大區域的交匯地帶(如圖3),屬於全球氣候變化的敏感地區和生態系統典型脆弱地區。青海湖獨特的地理位置、環境特點以及目前表現出的一系列生態環境問題、氣候變化,對全世界其他地區氣候變化有著重要的「指標」意義。 |

|||||

|

|||||

|

|||||

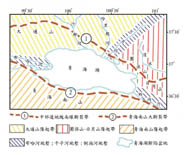

| 三、區域地質背景 青海湖位於中祁連地塊、南祁連裂陷槽和青海南山複合裂陷槽這3個構造單元交匯處。自中新世(約2300萬年前)以來,隨著青藏高原明顯隆升及形成不同斷裂帶,整個地形發生顯著的差異隆升,產生若干大小不同的隆起帶(地壘)和凹陷帶(地塹)。本區可分為大通山、團保山–日月山和青海南山3個隆起帶;布哈河、干子河和倒淌河3個地塹以及青海湖斷陷盆地等7個構造單元(如圖 4)。茲分述如下:

|

|||||

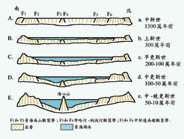

| 四、青海湖形成的演化 在中新世(約170~110萬年前) 時,青藏高原早已隆升形成統一的夷平面,且湖盆面貌並不顯著存在(如圖5A),青海湖形成演化可分以下4期:

|

|||||

| 由以上的簡單說明,我們大致可以了解青海湖的形成,主要是由於湖區斷層面的凹陷以及造山運動的擠壓,導致四周地形持續升高,最後將青海湖的出口壟斷,使青海湖成為現今所見的陸封湖。不過由於在更新世之前的演化過程中,團保山–日月山隆起帶發育情形尚不完善,因此古青海湖仍可經由黃河上游與外界交流,直至晚更新世的強烈地質隆升,封閉了經由黃河的出口,至此青海湖才算是真正的形成,因此青海湖的形成與青藏高原最後一次隆升作用有絕對的關係。 | |||||

|

|||||