文.圖/張鈞翔

「草木疇生,禽獸群焉,物各從其類也」出自於《荀子勸學》,意旨草、木、禽、獸各有其類,依照型態、特徵能夠加以識別和區分,而這就是基本的分類,也就是生物學的研究基礎。事實上,能將大自然萬物區別分類可以說是動物與生俱來的本能,例如捕食動物能精準地追尋獵捕的對象、草食動物能夠巧妙地躲避天敵與辨識覓食植物,乃至於我們日常生活中對周遭事物的歸類、建檔與整理,都是進行分類工作的表現。

分類學(taxonomy)是指對生物進行識別、鑑定、描述、命名與歸類的專門學科;除了將生物的型態進行分門別類之外,研究人員可進一步經由特徵的掌握,追溯與推演生物系譜的起源發展、變異與親緣關係,這就是現代的生物系統分類學(systematics)。根據分類學的方法,每一種生物都能由其型態特徵來命名與歸類,並根據物種的相似性建立屬、科、目、綱、門、界等分類單元。而每一個相同的分類單元也就具備了共同的特徵,顯示其演化親緣關係的相似性。

馬在分類學上屬於動物界、脊索動物門、哺乳綱、奇蹄目、馬科,一般而言,我們比較熟悉哺乳綱的特徵有:具有乳腺哺育幼體、有毛髮、內溫型、單弓型頭骨、異型齒式、頸椎7節…;那麼奇蹄目的特徵為何?與同屬於哺乳綱的偶蹄目又有何差異呢?

從馬的骨骼結構中(圖1),我們可以清楚地看到馬的頸椎有7節、牙齒分化(異型齒式)成門齒與臼齒、頭骨為單弓型(眼眶後方有單一開孔),這些都是典型的哺乳動物特徵;而屬於馬的特有特徵就在於「奇蹄」。所謂「奇蹄」指的是蹄子的數目為奇數。那麼蹄子又是哪個部位呢?蹄子其實就是馬的指骨(前肢)或趾骨(後肢)末端角質化接觸地面行走奔跑的部位,就結構而言,相當於我們手指與腳趾的部位,只是馬的行走方式是以指(趾)骨豎立接觸地面的方式行進,有別於我們人類以整個腳掌(蹠骨部位)著地的方式行走。馬的行走方式稱之為「蹄行」;而人類行走的方式則稱之為「蹠行」。

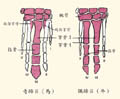

包括兩生綱、爬行綱、鳥綱、哺乳綱在內的脊椎動物的肢骨雖然功能不盡相同,但是卻有相同的構造原型(圖2 ),代表他們都是來自共同的祖先,這就是構造的同源性(homology)。各支系皆以此構造為基礎,只是後來隨著環境的變異與適應,發展成各自特殊的型態。其中有蹄類哺乳動物(包括奇蹄目與偶蹄目)的掌骨朝向數目減少,但是尺寸增大的趨勢發展(圖3)。就馬而言,僅保存了第三掌骨與第三指骨,形成只有一個蹄子,但是仍然可見殘存的第二與第四掌骨;而犀牛則保存了第二、第三與第四掌骨與指骨,形成3個蹄子。所以馬和犀牛同屬於奇蹄目(因為蹄子數目為奇數而得名),在演化的關係上,牠們是近親。

有別於奇蹄目動物,偶蹄目動物則是保留了第三和第四掌骨與指骨(例如牛、駱駝),或是保留第二至第五指骨(例如豬、鹿),所形成蹄子的數目為2個或4個,所以稱之為偶蹄目動物。有蹄類哺乳動物(圖4)的共同特徵是以蹄行的方式行走或奔跑,這種移行的方式,我們可以想像成人們跳芭蕾舞踮起腳尖來行走奔跑。

在所有的哺乳動物家族中,只有馬保存了單一的掌骨與指骨,然而牠又是擅長奔跑跳躍的能手,牠是如何辦到的,下一期我們繼續探究。