|

圖1.第谷畫像 | |||||||||

文/陳輝樺、蘇明俊.繪圖/楊淑惠 |

||||||||||

|

刻卜勒的一生寫照 刻卜勒 (Johannes Kepler,1571-1630) 於1571年12月27日生於德國西南部Swabia的韋耳(Weil)小村,自小身體虛弱,三歲染上天花,雙手和雙眼都受傷,12歲入修道院學習。父親Heinrich Kepler是一位粗魯的窮士兵,在刻卜勒16歲時陣亡。1576年全家搬到Leonberg,他便就讀拉丁學校;1584年就讀位於Adelberg的新教徒學院;1589年就讀蒂賓根(Tuebingen)大學。他研究神學並廣泛閱讀其他資料,是虔誠的路德教派信徒,1591年獲得碩士學位,並繼續從事原有的研究工作。在天文學方面,早年曾深受柏拉圖的影響,一生著力於尋找數學與宇宙間的關係。

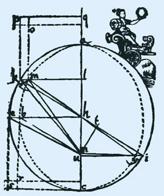

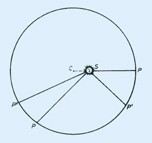

1600年,第谷這位觀測精密度最高的天文學家,正在物色助手來彌補數學上的不足,由於刻卜勒的聰明才智充分表現在書上而受到第谷的邀請,前往布拉格(Prague)擔任助理,使用第谷觀測的資料重新計算行星的軌道,尤其是火星的觀測資料特別豐富。1601年第谷去世,刻卜勒即被指定為皇家數學家的繼承者,這是歐洲數學界的最高榮譽,一直到1612年魯道夫二世下台為止。1604年刻卜勒發現第二定律,出版「天文學中的光學」(Astronomia pars Optica),論述大氣的折射問題、透鏡和眼睛的原理,他確定「看見物體」是眼睛收視光線所造成的現象;大氣的折射在天頂時才是零(第谷認為是45°),大氣有重量,月全食時一部分太陽光經過地球大氣後投射到月亮上造成古銅色的月亮。1605年確定火星軌道的形狀為橢圓形,1606年出版「新星概論」(De Stella Nova)論述1604年出現的新星。1604年9月30日在蛇夫座附近出現一顆新星,最亮時比木星還亮,刻卜勒持續觀測了17個月,並發表觀測結果,歷史上稱它為「刻卜勒新星」。1607年他觀測到一個大彗星,就是後來著名的哈雷彗星。 1609年出版「新天文學」(Astronomia Nova),書中發表了刻卜勒的前兩個定律:第一定律是行星以橢圓軌道繞著太陽公轉,太陽位於橢圓焦點之一(圖3);第二定律是行星與太陽的連線,在相同的時間掃過相等的面積(圖4)。然而其他天文學家仍遵循舊法則研究行星,刻卜勒則引進天體物理學。1610年刻卜勒獲悉伽利略使用望遠鏡的發現,便寫了一封長信支持他的發現是正確的,此即「與恆星的天使對話」(Dissertatio cum Nuncio Sidereo),後來這封公開信隨即出版。第二年,他得到一架不錯的望遠鏡觀測後,出版了木星四大衛星的觀測報告,標題是「木星四個衛星的觀測報告」(Narratio de Observatis Quatuor Jovis Satellitibus)。這些書是伽利略理論很大的支柱,因為當時伽利略的理論尚受到質疑。刻卜勒的書在佛羅倫斯一直再版,1611年又出版了望遠鏡的基本理論一書,並介紹如何使用兩個凸透鏡來設計望遠鏡,書名叫做「光學」(Dioptrice)。

1618年,爆發30年戰爭,費迪南二世(FerdinandⅡ)迫害新教徒,農民造反,林茲市被包圍,燒毀了印刷廠和商店,軍隊進駐刻卜勒的家,1626年刻卜勒全家遷離林茲市,逃往烏爾目(Ulm) 定居,他在此根據行星三定律製作行星運行表,1627年出版魯道夫表(Tabulae Rudolphinae),這是根據行星運動定律和第谷的觀測資料編製而成的;根據此表可以知道行星的位置,精度很高,直到18世紀中葉都被視為標準星表,實際幫助了遠洋航海。1629年,他出版「稀罕的1631年天象」 ,主要在預測1631年11月7日水星凌日現象,同年12月6日金星也將凌日;果然,巴黎的伽桑狄觀測到水星通過日面,是最早的水星凌日觀測。而那次金星凌日恰發生在夜間,西歐觀測不到。 刻卜勒三大定律 在「宇宙結構的祕密」一書中,刻卜勒認為:行星繞太陽公轉,距離越遠速率越慢的原因是太陽的磁力,而其大小與離開太陽距離的平方成反比;因為已知太陽光照到行星的亮度,與距離的平方成反比。磁力的說法是錯的,但是平方反比的關係影響到日後牛頓發現的萬有引力定律。 在1609年出版的「新天文學」一書中,他首先想依據第谷所觀測的4個火星衝的資料來確定火星的軌道,但經過無數次的計算,他發現火星的軌道不是圓形的;於是改以太陽與火星的連線來考慮,發現此線在相同時間內所掃過的面積是一定的,這就是等面積定律,也就是刻卜勒第二定律。然而,第二定律用在火星時,發現了兩個問題:直徑與其正交直徑有8分的誤差,也有速率過高及過低的方向;他堅信觀測的結果而選擇放棄圓形軌道的觀念,他說,就憑這8分的差異,引起了天文學的全面革新。圓形是自希臘以來被認為最完美的形狀,深具圓的魔力,影響科學家的思考。從三角測量法的反覆計算後,得到了橢圓的構想,這就是第一定律的內容。 刻卜勒一直在想:行星軌道半徑與週期之間是否有神秘的和諧關係存在?「世界的和諧」一書中敘述天球音階的和諧,以及天體變化與人體的關係,都與魔法占星術有關,書中只有一頁記載第三定律的內容──行星軌道半徑的三次方與其公轉週期的平方之比值是固定的。但這一頁影響了英國的科學家虎克、哈雷、牛頓在天體物理上的思考,終於導致數十年後「萬有引力」的重大發現。 刻卜勒的晚年 他曾經回到布拉格催討國庫積欠的薪水,那是擔任皇家數學家時未領的,後來為了生活,受雇於華倫泰(Valenteine) 侯爵,擔任占星術士,也經常拿不到薪水,1630年11月15日,因疲勞與飢餓臥倒在路旁,雪雨交加而慘死於德國境內的雷根斯堡(Regensburg),享年59歲。 由於宗教迫害、戰亂連連、貧困與病魔加身,刻卜勒的一生受盡折磨,他曾說:如果女兒(占星術) 沒有賺錢,那麼母親 (天文學)將會餓死。(相關訊息請參考http://aeea.nmns.edu.tw)

|

||||||||||