古埃及文化中的喪葬習俗(下) 文/宮守業‧圖/德國 Roemer-und-Pelizaeus博物館提供

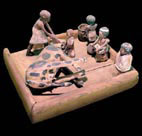

護身符 木乃伊上必須放置各種的護身符,以保護死者在前往朝拜歐西里斯(Osiris)的路上一切平安(圖1) 。有些護身符在生前就隨身佩戴,死後跟著陪葬。有些護身符則是喪葬中所專用。 「古埃及的今生與來世」特展也將展出一些非常有特色的古埃及護身符。聖金龜(註)因為是太陽神的化身,所以是配飾、印章或護身符常見的造型。葬儀中出現的聖金龜常常結合鷹的翅膀。 由於復活和歐西里斯(Osiris) 、愛西絲(Isis)以及賀魯斯(Horus)的神話息息相關,所以他們一家人是護身符最常見的主題。節德柱(djed pillar)的起源可以追溯到王朝前時期(3100BC以前),但是在歐西里斯信仰普遍之後,它的象徵意義演變為歐西里斯的脊椎骨。賀魯斯之眼(wedjat)可以保護木乃伊不受邪魔的侵害。賀魯斯在和動亂之神賽特(Seth)的戰鬥中失去了一隻眼睛。哈托女神將賀魯斯的眼睛治癒。賀魯斯之眼因此具有保護身體不受傷害的力量。幼年的賀魯斯和愛西絲、奈芙緹絲(Nephtys)在一起的造型,以及賀魯斯的四個兒子也常常出現在護身符中(參見簡訊第144及145期)。 其他常見的護身符還有:安卡(Ankh)、雙心臟符、愛西絲結(Tyet)、雙手指符等等。 陪葬品 墳墓中除了棺木、木乃伊之外,也絕對少不了陪葬品。新石器時代的墓葬中,陪葬品主要是食物和日常用品。進入王國時代之後,皇族的墓葬開始出現奢侈品,例如高級傢俱和珠寶首飾。古埃及的菁英份子對他們的生活非常滿意,所以把他們的生活中用得到的東西,幾乎都想帶到另一個世界,甚至麵包工人、釀啤酒工人、磨玉米女工和殺牛的屠夫(圖2),以保證在來生什麼都不缺。 從中王國時期晚期開始出現一種木乃伊造型的小型人俑,稱為沙伯替(shabti),材質通常是石雕、木雕或彩釉陶。起初每個墓裡面只有一個沙伯替,上面會刻著死者的名字,也常有祭獻的經文。它的功能似乎是象徵死者本人對歐西里斯的認同。在新王國時期初期,仍然是如此。有些沙伯替胸前還刻著死者的「拔」 。這種風俗最晚在十七王朝(1600?~1554BC)從民間傳入王室。 大約從十八王朝(1554~1304BC)開始,沙伯替的意義漸漸轉變成代替主人在來生服勞役。材質也漸漸多元化,最普遍的是彩釉陶,也有陶器、木雕、石雕、玻璃、青銅等。製作的精粗有很大的差別。它的功能轉變為代替主人在另一個世界種田。 新王國時期的沙伯替漸漸開始攜帶各種農具,數量也愈來愈多。最多的有401個,其中365個,每個負責一天,另外36個是工頭。數量增多之後,製作已不如從前講究。陪葬沙伯替的習俗,到了托勒密時期(304~30BC)漸漸消失。

動物祭拜 和古埃及其他與來生信仰相關的宗教儀式相同,動物祭拜早在新石器時代就出現了。巴達里文化(5000~4000BC)的墓葬中,就有羊、母牛和胡狼以和人相同的方式下葬,或許是動物祭拜的濫觴。 至少從早期王朝時代(3100~2686BC)開始,某些神祇被認為化身為動物,出現在凡間。例如孟斐斯地區的保護神普塔(Ptah)在人間的化身是稱為阿庇斯(Apis)的公牛。其他代表神祇的動物還有:鷹是賀魯斯(Horus)和太陽神雷(Re)的化身;狒狒或鷺鷥是智慧之神托特(Thoth)的化身;貓是巴斯特神(Bastet)的化身(圖3);狼或狗是阿奴比斯(Anubis)的化身;鱷魚是蘇貝克神(Sobek)的化身;地鼠是太陽神阿圖(Atum)的化身。這些動物在信奉那個神祇的地區,是雕塑常見的主題。 近代時期(525~332BC)以後,出現了動物木乃伊的風俗。代表某神祇的動物被製成木乃伊,做為敬神的祭獻。在撒瓜拉(Saqqara)的神獸墓葬遺址發現了上百萬的各種動物木乃伊。有趣的是,很多包裝精美的老鷹木乃伊裡面其實並沒有老鷹的屍骨。顯然很多信徒上了廟祝的當。 (註):所謂聖金龜,是一種糞金龜。埃及人以為糞金龜具有復活的能力,而且是太陽神的象徵。 |