食蟲植物怎麼捕蟲?

文.圖/邱少婷

食蟲植物演化出特殊構造捕獵昆蟲、浮游動物等吃葷方式,作為一般吸收和光合作用自營外的營養補充。工欲善其事,必先利其器,世界上五大類食蟲植物自有獨門功夫,各展長才。

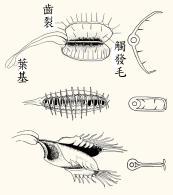

捕蠅草(Venus fly trap --- Dionaea spp.)(圖1)葉特化的捕蟲器,沿著葉片中肋左右對稱半橢圓形狀,葉片表面還有數根觸發毛,當昆蟲飛爬撥觸到觸發毛時,若於5秒內有兩根觸發毛被觸動,葉片即進行併合動作,邊緣的齒裂在閉合時會完全契合,將昆蟲困在其中,並分泌消化西每分解吸收其養分,最後兩半葉片還壓擠至扁平,極盡能事的利用獵物最後的剩餘價值。

|

|

|

|

| 圖1.捕蠅草捕蟲分解圖 | 圖2.豬籠草瓶形的特化捕蟲器分解圖 | 圖3.毛氈苔捕蟲分解圖 | 圖4.黏蟲菫 |

豬籠草類(pitcher plants --- Nepenthes spp.等五屬)以美洲瓶形豬籠草(Sarracenia spp.)研究較多,特化瓶形的捕蟲器內可分為4區(圖2) ,蓋區、口緣區、瓶肚區及底池區。蓋區和口緣區的蜜腺分泌蜜液或香味吸引昆蟲來訪,在蓋區和口緣區的內面部位有許多朝下的硬毛,昆蟲很容易滑下,但爬上來則會被這些朝下的尖硬毛刺擊,如上刀山般窒礙難行,且瓶肚區內面臘質光滑,滑落瓶池的昆蟲毫無著力點可往上攀爬。有的種類在硬毛相鄰下方的瓶肚區產生小小的一塊組織較薄、透光較強的窗區,讓會飛的昆蟲誤以為是出口,努力衝撞,不幸在多次逃脫不成,精疲力竭後跌入底池區而被分解消化。

毛氈苔類食蟲植物(sundew --- Droseraspp.等三屬)以葉片上的腺毛沾黏昆蟲(圖3) ,腺毛頂端分泌黏液,飛來停靠的昆蟲,立刻被此黏液黏住,掙扎的過程觸動鄰近腺毛分泌更多黏液且觸發葉片捲曲,最後將獵物包黏在稠稠的分泌液中,獵物溺斃於黏液中且被分解消化,事後有的葉片展開,上面則殘留未消化完的殘骸。

黏蟲菫類食蟲植物(butterworts --- Pinguicula spp.)葉片上分泌一層厚厚的黏稠膏狀物質(圖4) ,發出霉味吸引昆蟲到此覓尋,這層似捕蠅紙一樣塗了厚厚的沾黏物,使昆蟲陷入泥沼似的無法自拔。葉片邊緣捲翹成船形,使陷入黏沼的昆蟲更難爬出。

狸藻類食蟲植物(bladderworts --- Utricularia spp.)主要以捕蟲袋陷阱捕捉獵物(圖5) ,捕蟲袋內腺體先將水排出,使捕蟲袋閉合。袋口前具觸發毛,當獵物靠近不小心觸動這觸發毛時,立刻牽動捕蟲袋撐大,此時袋內壓力比袋外小很多,立刻吸入水及袋口前的獵物,這個反應的速度大約1/50秒,比毛氈苔及捕蠅草快很多,且大約15至45分鐘就可使捕蟲袋重整,蓄勢待發。

捕蟲技巧有守株待兔困陷式,如豬籠草類,也有以死黏活纏糾葛式,如毛氈苔、黏蟲菫,還有以設陷觸發機關式,如捕蠅草、狸藻。不同食蟲植物演化出不同誘捕獵蟲方式、構造和機制,完成其食蟲的目的。是否所有來訪的昆蟲都將成為獵物?也不盡然,有一種螞蟻演化成可以在豬籠草的底池區活動,以獵物殘骸為食物,也等於替豬籠草清除垃圾。自然界生物間食物網的關係非常奧秘複雜,食蟲植物的特化是否給您另類的省思?

|

|

| 圖5.絲葉狸藻捕蟲器 | 圖6.狸藻捕蟲分解圖 |