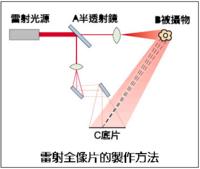

| 全像術是利用光學干涉和繞射原理所造成的一種視覺效果。現在由於雷射技術非常普及,而雷射光的「同調性」正好完全符合攝製全像片的需要,所以幾乎所有的全像片都運用到雷射光,因此也常常被稱為「雷射全像術」。其實不只雷射才能做出全像,只是因為雷射便宜方便又有效率,大家自然都用雷射光來製作全像片了。本文用圖解的方式來介紹全像術的原理跟應用,有興趣的讀者可以到本館科學中心地下樓的「科學探索展示區」去參觀有關全像術的展示。 攝製全像片 全像片的攝製需要「同調性」很高的兩束同色光源( 圖1 ),所以一般都是把一束雷射光用半透射平面鏡A分成兩束,其中一束光被引導到被攝物B上面,另一束叫做「參考光」,則直接反射到底片C上面去。當光線BC和「參考光」AC相交於底片上時,兩邊來的光線會互相干涉。由於C點到B和A的距離不太一樣,因此由A和B來的光線行走距離就會隨處不同,兩種路線之間的差距叫做「光程差 」。如果兩者的光程差是光波長的整數倍的話,這叫做「 同相 」 ,就會形成強度相加的「建設性干涉」(圖2a),會在底片上造成感光最強的亮點;而光程差差半整數波長的兩道光則叫做「 反相 」,會形成互相抵消的「破壞性干涉」(圖2b)而留下感光低的暗點;光程差介於兩者之間的則留下亮暗不一的光點。

|

||||||||||||

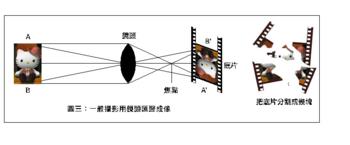

| 由於光波波長只有3/100000到7/100000公分之間,任何一點微小的風吹草動都可能改變光線之間的干涉關係,所以全像片必須要在防震很好的特製光學桌上製作,而且全像攝影的感光藥膜必須塗在硬的玻璃板上而不是一般的軟膠卷。否則底片一彎曲,所有點的相對位置都不對了,那就無法利用彼此之間的干涉條件(光程差)來復原原始的影像了。 全像攝影的特性 一般照相機的原理是利用有匯聚效果的鏡頭(凸透鏡或凹面鏡),將物體發出的光線匯聚在底片上成像,所以被攝物上某一點A發出的光線會只讓底片上的一個點A'感光。如果把底片切割的話,那影像就會變得支離破碎(圖3)。

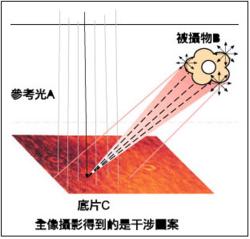

但是,全像術的原理完全不同,底片上面某一點C所收到的並不僅限於B上某一個點發出來的光。從被攝物B上的任何一點反射出來的光都可以照到底片上的任一點。這些光線之間的主要差別有兩點,一個是和參考光AC的光程差不同,另一個是本身反射強度不同。這些光線彼此之間互相干涉,也會和參考光產生干涉,總和的結果就造成底片上明暗不一的干涉條紋。當沖洗完成後,我們在底片上只能看到像圖4下方這樣的干涉圖案,這就是所謂的「全像片」了。

全像片的觀賞 如前面所述的,由於底片上的任一個點都記錄了被攝物的所有資訊,而不像一般照片一樣只記錄了某一點的局部資訊,所以從任何一小塊碎片上都可以看到完整的影像。當整張全像片完整的使用時,我們看到的是一個大型的影像,可是當全像片打破的時候,我們看到的並不是像一般照片那樣支離破碎的碎塊,而是許多個比較小但是很完整的影像(圖5)。

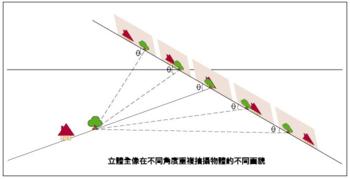

如果用一般方法看全像片的話,我們看到的是一張像圖4這樣布滿干涉條紋的照片。這是因為只有在特定的角度,全像片上各點光線干涉的結果才能構成有意義的畫面,只要角度稍微偏一點就看不到了。利用這個特性,只要調整每次拍攝的底片角度,我們就可以把許多不同的畫面重複拍攝在同一張全像片上而不會互相重疊。由於全像片的特性,觀眾每次只能看到其中的一個影像,不會像一般相片重複曝光後會出現影像重疊的「靈異現象」,如果製作得好的話,觀察者甚至可以隨著觀測位置不同而看到物體正確角度的影像,看起來就好像圍繞著真的物體在旋轉一樣,所以會讓人產生立體而真實的感覺(圖6)。

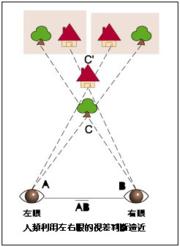

立體全像 由於左右眼的位置不同,所以看到的影像會略有不同,這就是所謂的「視差現象」。利用視差現象,眼睛可以判斷出物體在三度空間中的位置(圖7),於是就產生遠近距離的立體感。

同樣的,只要全像片能夠讓觀眾的左右眼看到不同角度拍攝的影像,那觀眾就會因為視差現象而誤以為看到的是一個立體而真實的東西(圖8)。

|