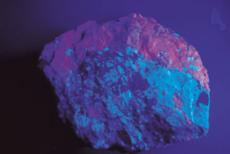

(365NM)下之螢光效應

螢光效應

螢光礦物

文.圖/莊文星

原子為未失去元素本性的最小組成粒子,通常由質子和中子組成原子核並由若干軌道電子圍繞運轉而構成。而組成岩石的礦物,其基本的組成成份乃是由不同的元素組合而成。有些礦物之組成元素,其圍繞特定原子運轉的電子,如果外加賦與能量,可能就會提高能階,擴大其運轉軌道,紫外光就是能量供給的來源之一。當紫外光照射到螢光礦物時,它將改變部分電子繞行的軌道。而後這些受激發的電子又將由高能階軌道落回原先的軌道上運轉,而將其吸收的能量以可見光(紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫)的形式釋出,產生耀眼的螢光(圖1~5)。

|

|

|

|

|

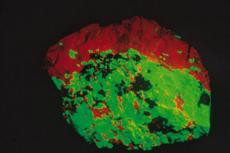

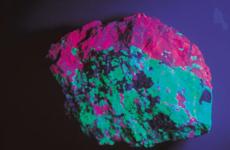

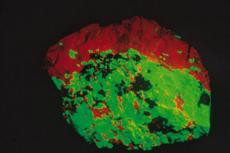

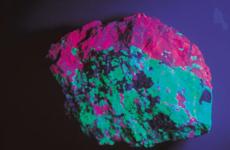

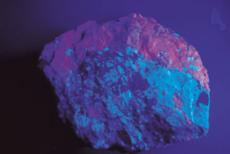

| 圖1. 矽鋅礦--方解石標本 | 圖2.矽鋅礦--方解石短波紫外光下之螢光效應。方解石受到短波紫外光(254NM)照射時,由原來的白色呈現紅色,而矽鋅礦則由褐色變為綠色。 | 圖3.矽鋅礦--方解石中波紫外光(302NM)下之螢光效應 | 圖4.矽鋅礦--方解石長波紫外光 (365NM)下之螢光效應 |

圖5.矽鋅礦--方解石X-光照射下之 螢光效應 |

礦物受外加能量激發,能發出可見光的性質稱為礦物的發光性。具有激發光現象者稱為發光體。根據激發光源的不同,可將激發光分為(1)光致發光:由可見光、紅外光和紫外線等激發;(2)陰極射線發光:由電子束激發,如電視映像管;(3)輻射發光:由X-射線、γ-射線等激發(圖6);(4)熱致發光:由熱能激發。此外,尚有電致發光、摩擦發光、化學發光等。根據發光時間持續的長短又分為螢光與磷光兩型。如果發光體一旦停止激發,發光現象立即消失,稱為螢光;如果激發停止後仍持續發光,則稱為磷光。

由紫外光產生螢光之研究發展歷史潮流中,法國貝克(Becquerel)祖孫三代:安東尼貝克(Antoine Becquerel, 1788-1878)、愛德蒙貝克(Edmond Becquerel, 1920-1991),亨利貝克(Becquerel, 1852-1908)有卓越貢獻。

●安東尼與愛德蒙:研究多種螢光礦物對不同波長光激發反應,及其所發射螢光之光譜度量;

●愛德蒙:發現紅色螢光之方解石(圖1~5;方解石中含2.7%錳),為最早確定螢光礦物為含有致螢活化劑者。愛德蒙亦研發磷光鏡以觀測磷光現象,該儀器可辨識度量短暫至萬分之一秒剎那間之螢光或磷光。

●亨利:螢光礦物除發射可見光外,是否同時也有其他輻射現象?在他的研究中偶然發現,含鈾螢光礦物可致使軟片感光(原非關螢光或磷光反應,放射與螢光原為二獨立事件)。經由螢光與磷光之實驗發現放射性,開啟了原子時代的先端。

|

|

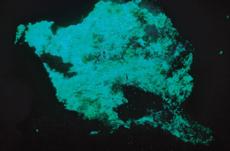

| 圖6.具放射性之水鈉鈣鈾礦 | 圖7.水鈉鈣鈾礦短波紫外光下之 螢光效應 |

螢光、磷光與放射性實質上並無直接關聯,僅僅有些含鈾的礦物兼具螢光與放射性(圖6與圖7)。大部分的螢光礦物無放射性也不會造成輻射傷害。然而可見光、紅外線、紫外線、X-光、γ-射線等皆為能量的一種,具有不同的能量、波長與穿透性。放射性物質所放出之輻射線能量大、波長短具有極強的穿透力。高能量短波長的光波有激發礦物產生較長波長、較低能量的光波之潛能。因此,有些礦物經由γ-射線的照射可能產生X-光;而由X-光或紫外光照射將產生螢光。